C.H.I.V.A

一些早期的先驱可以被视为 CHIVA 理论的前驱者,因为他们已将流体力学原理应用于静脉疾病的病理生理研究,特别是在以下方面的观察:

- 在扩张的大隐静脉(GSV)中出现的反向血流现象;

- 由于静脉瓣膜功能不全导致血柱分段功能受损,从而产生的压力过高;

- 以及在高位结扎大隐静脉后,小腿溃疡明显好转的临床观察。

早在 1890 年,Friedrich Trendelenburg 观察到,当患者平躺时用手指压迫腹股沟部位的曲张大隐静脉,患者站起后其血管充盈速度会变慢(即著名的 Trendelenburg 试验)。

他的助手 Georg Perthes 则进一步发现,如果在大腿上部使用止血带,当患者行走时,曲张静脉会塌陷——但如果深静脉有病变,这一现象则不会发生(即 Perthes 试验)。

此外,Perthes 还提出了“私有循环”的假设:由于股静脉结扎常引起严重后果,而大隐静脉结扎却往往能获得良好治疗效果,因此他推断浅静脉在小腿肌肉收缩时会通过穿通支向下引流入深静脉,这说明存在一套替代的血流路径。

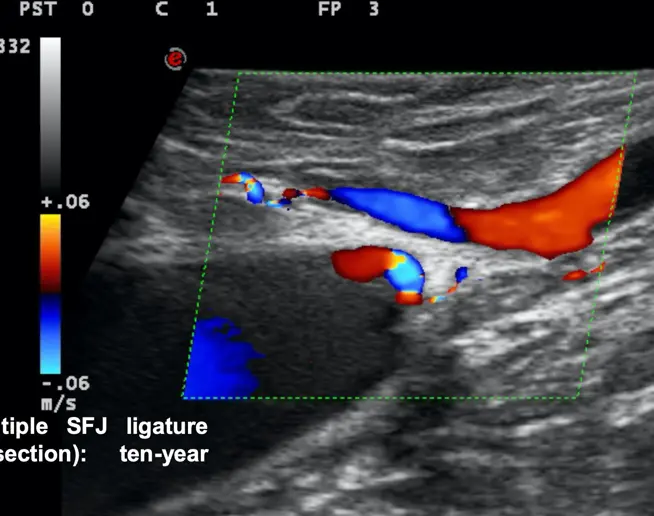

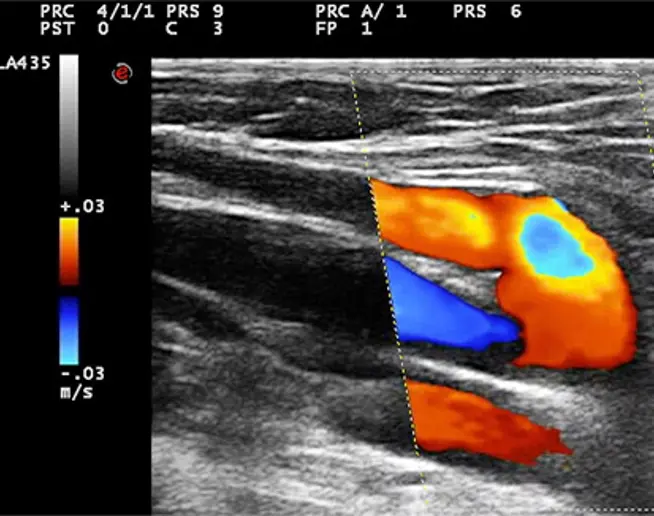

一个世纪后,Claude Franceschi 医生延续并发展了这一血流动力学治疗路径。得益于他开创性的多普勒超声血管检查技术,他提出并完善了一系列互补性理论。

他于 1977 年出版了第一本关于多普勒血管检查的专著,并早在 1986 年出版了第一本血管超声影像学著作。

为了深入理解这些临床观察现象,他系统研究了流体力学,进而提出了一个完整的静脉疾病血流动力学模型。

CHIVA 是法语 “Cure Conservatrice et Hémodynamique de l’Insuffisance Veineuse en Ambulatoire” 的缩写,意为:静脉功能不全的保留性与血流动力学门诊治疗。

该治疗方法由 Claude Franceschi 医生于 1988 年 10 月在法国 Précys-sous-Thil 举办的一场科学会议上首次提出。

CHIVA 是一种治疗下肢慢性静脉功能不全(CVI)的门诊疗法,核心理念是在恢复组织引流功能的同时,保留静脉系统和大隐静脉(GSV)。

CHIVA 基于一种全新的静脉病理生理的血流动力学模型。

在这一模型中,静脉功能不全被定义为:静脉系统无法维持正常的静脉跨壁压(TMP),从而导致其在组织引流、右心负荷预充和体温调节等生理功能上发生障碍。

因此,静脉跨壁压(TMP)过高被认为是静脉功能不全各种临床表现(症状与体征)的主要成因。

由此推论,恢复正常的跨壁压 TMP被视为治愈静脉功能不全的前提且足够的条件。

- •组织引流:

正常的静脉回流有助于将组织中的代谢废物及时清除。 - 右心前负荷:

静脉回流对维持右心室充盈所需的容量与压力至关重要,是确保全身循环有效运行的基础。 - 体温调节:

静脉系统在热量的分布与调节中起着重要作用,有助于维持机体温度平衡。

通过使跨壁压(TMP)恢复正常,可以重建静脉系统的正常功能。

凡是能够降低 TMP 并尊重静脉系统结构完整性的治疗方式,例如:下肢抬高(减压体位),压力治疗和CHIVA 手术都被认为是有效的治疗方法,因为它们直接作用于静脉功能不全的根本原因——过高的 TMP。

CHIVA 治疗的核心组成要素

保留性与血流动力学治疗:

CHIVA 的治疗理念是尽可能保留静脉系统,避免形成封闭的、无法有效引流的血管系统,以实现长期稳定的血液循环。其目标是在保护静脉功能的同时,恢复正常循环,防止疾病进一步恶化。

保留静脉系统与大隐静脉(GSV):传统治疗方法(如抽剥术或消融术)通常会移除或破坏大隐静脉。而 CHIVA 强调保守治疗,在技术上尽可能保留 GSV 的解剖结构与功能,原因是:GSV 是静脉引流的重要通路,保留它有助于恢复正常血液回流;同时,GSV 在未来如需血管旁路手术时也具有重要的临床价值。

恢复组织引流:

通过这种方法处理静脉功能不全,其目的是改善血流和组织引流,减轻慢性静脉功能不全(CVI)的症状。这有助于预防由于慢性循环不良引起的溃疡或皮肤改变等并发症。

治疗方法

在局部麻醉下进行的微创手术,并配合术前B超定位标记。

个体化治疗:

该治疗高度根据每位患者的分流类型进行个性化设计。

长期管理:

这种方法的一个优势在于它可以成为更具可持续性的治疗方案的一部分,使患者的症状缓解持续时间更长。

CHIVA 的优势

- 创伤更小:与传统方法如静脉抽剥术或血管内热消融术相比,CHIVA 更具针对性且为微创操作,可带来更快的恢复时间和更低的风险。

- 保留静脉解剖结构:通过保留大隐静脉(GSV),该手术能维持腿部整体的静脉结构,有助于实现更好的长期循环效果。相比之下,破坏性治疗会降低静脉系统的组织引流能力,使残留静脉负担加重。